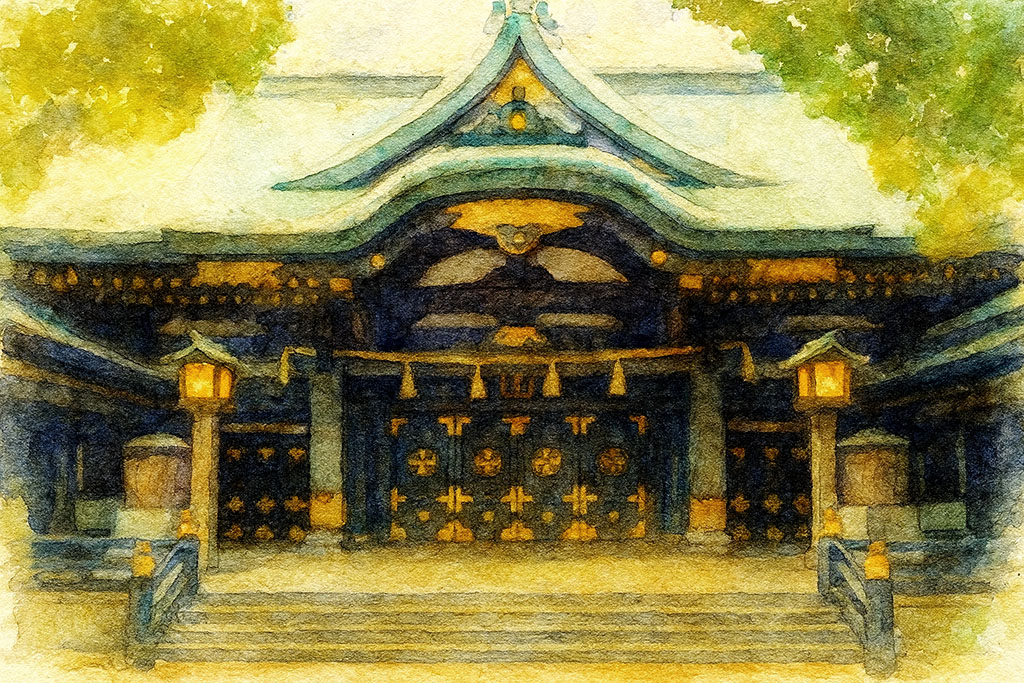

みたま祭り

日本古来の盆行事に因み昭和22年に始まった「みたままつり」は、今日、東京の夏の風物詩として親しまれ、毎年30万人の参拝者で賑わいます。

期間中、境内には大小3万を超える提灯や、各界名士の揮毫による懸雪洞が掲げられて九段の夜空を美しく彩り、本殿では毎夜、英霊をお慰めする祭儀が執り行われます。

また、みこし振りや青森ねぶた、特別献華展、各種芸能などの奉納行事が繰り広げられるほか、光に包まれた参道で催される都内で一番早い盆踊りや、軒を連ねる夜店の光景は、昔懐かしい縁日の風情を今に伝えています。